江戸時代、庶民の暮らしを題材に風俗、人気役者、評判の美人、名所風景などを写してきた浮世絵。大量制作ができる版画という技法により身近な芸術となり親しまれた。また、その芸術性は国際的にも評価され、斬新な構図、色彩、的確で簡潔な描写がゴッホなど印象派の画家たちにも影響を与えた。江戸文化の華として発展してゆくなか、頂点を極めた作家たち−東洲斎写楽、喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重の作品を一堂に集めた。(主催コメント抜粋)

名前は四人とも知っている。「富嶽三十六景」や「東海道五拾三次」も聞いたことはある。昔、KANSAI

YAMAMOTOが「浪富士」を模したデザインで何やら作品を作っていたことも記憶にある。お茶漬けのオマケに小さなカードが入っていたのも、確か浮世絵だった。が……、浮世絵ってそもそも何?というのを突き詰めるとあやしい。

浮世絵って版画でしょ、という一般的な感覚は間違ってはいない。が、これほどまでに「有名」になったのは、錦絵と呼ばれる多色刷りの技法が発展してからだという。木版画が多いが、いくつも型を作り、それぞれに色をのせていく。着物の「型染め」もそうしたやり方に近い。幼い記憶では、ぼくの父親が一枚の図案に対して、たくさんの型を彫っていたのを思い出す。まぁ、いいや。今の印刷技術は驚くべき精密さで大発展を遂げたが、江戸時代、ひとつの型から何枚もの「浮世絵」ができる、つまり大量に生産できる点で、安価が可能になって、庶民に広まった。これが一般的に浮世絵。でも、今回の展覧会で実際に目の当たりにした作品と、ポストカードとして印刷されたものでは、色が全然違う。実際に一枚一枚色づけしたものが、時を経て深みを増したからだろうとも思う。ポストカードを手にしながら、江戸時代の人は、「こういう感覚」で、役者絵などを買っていたんだろうなと思ったりもする。

写楽。彼は謎である。優れた作品を残しながら、結局だれが写楽なのか分からない。目・鼻・口に特徴があり、斜めから捉えた「顔」は、どこまでもシンプルで、なのに表情が豊かだった。そして、それぞれの「着物」の柄が素晴らしい。柔らかく、鮮やかだった。今回の展覧会では、写楽と似た作者の作品も並べ、さぁ、この中に写楽はいるのか?的な見せ方をしていた。面白いと思った。

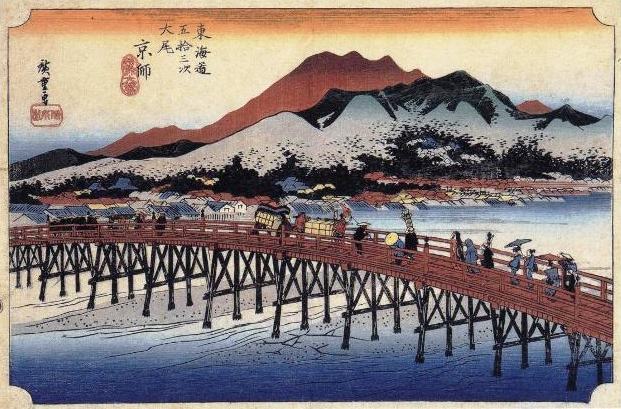

美人画の多い歌麿も、当初は役者絵など色々描いていた。特に「七福神」は素晴らしかった。富士山と言えば北斎。ミュージアムの入り口を入ると、いきなり「赤富士」と「青富士」が出迎えてくれた。日本人ってやっぱり富士山が好きだ。そして、日本の風情を描いた広重の東海道もの。東京は日本橋から始まって、京都の三条大橋まで。雨の日があったり、風が強くて笠が飛ばされるところがあったりと。

平面的に捉える日本のアートは、スーパーフラットなんて呼ばれたりもする。今、日本のアニメが世界を席巻しているのは、この時代の浮世絵以来などと言われるが、決してそれだけではない。俯瞰的に捉えたもの、奥行きのあるものなど、構図もまさに色々。ただ、それが未だ完成しきっていないところが、なんというかバロック的に癖になったりもする。

四人の作品をパーテーションで区切って並べる中で、最後の最後、版画だけが浮世絵じゃないと言わんばかりに、数点の肉筆画が展示されていた。ぼくは北斎の「ほうき星」という作品の前でしばらくぼーっとなった。なんとも宇宙的だと思った。流れる星は赤く、それを見る「人」は驚いたまま固まっているかのようだ。縦長の紙(掛け軸)を活かした構図もさることながら、赤い星、というところが、いい。

浮世絵って分かっているようで、よく分からず、だからこの展覧会に足を運んだが、見終わってミュージアムを出るころ、余計に分からなくなった。それは、単純に浮世絵をひとくくりに考えてしまうからなのだろう。もっと多様で多彩で、だからいつまで経っても色あせない……というか。1000円で大判の浮世絵コピーを買った。今、目の前の壁にそれを掲げ、じ〜っと見ているが、全然、展覧会でみたものと違う。例えば、絵画ではこういうのは当たり前だ。所詮、1点ものを大量に印刷したのだから。でも、大量生産した浮世絵が、同じ大量生産したコピーとこうまで違うのは、当たり前のようで、そうではないような気がするのは、なぜだろう。