本場、ニューヨークのグッゲンハイムの最上階で特別展示されるバスキアの作品たちも見たし、世田谷美術館の常設展示される彼の作品も見ていた。つまり、バスキアは、すでにアートだった。

そんな彼の展覧会を、入場料2100円を払ってみる。それも、音声ガイドを片手に眺める。美術館で、アートとして向き合う、バスキアのドローイングとテキスト。ここに違和感は、不思議とない。これが、黒人としてアーティストになり得た彼の回顧展か。

が、彼自身が、一気に注目され、精神をおかしくし、27歳の若さでなくなったということからも、どこか、その壮絶な「裏側」を感じ取らざるを得ないし、そういう彼の生きざまから、同じドローイングも見え方が違ってくるのも確かだ。

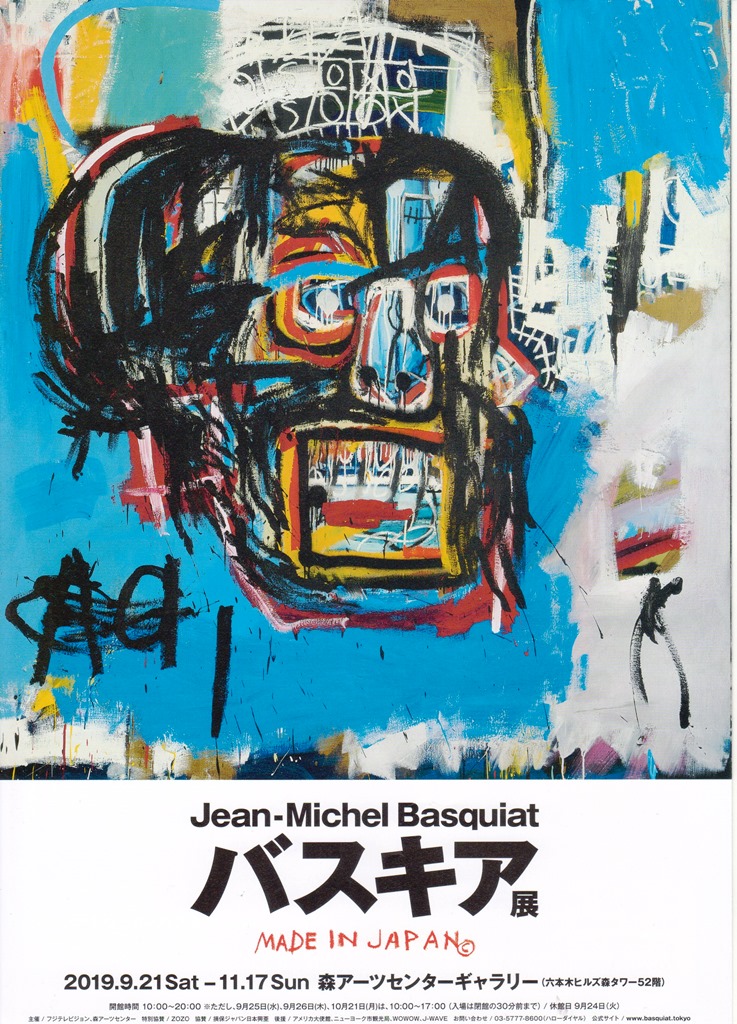

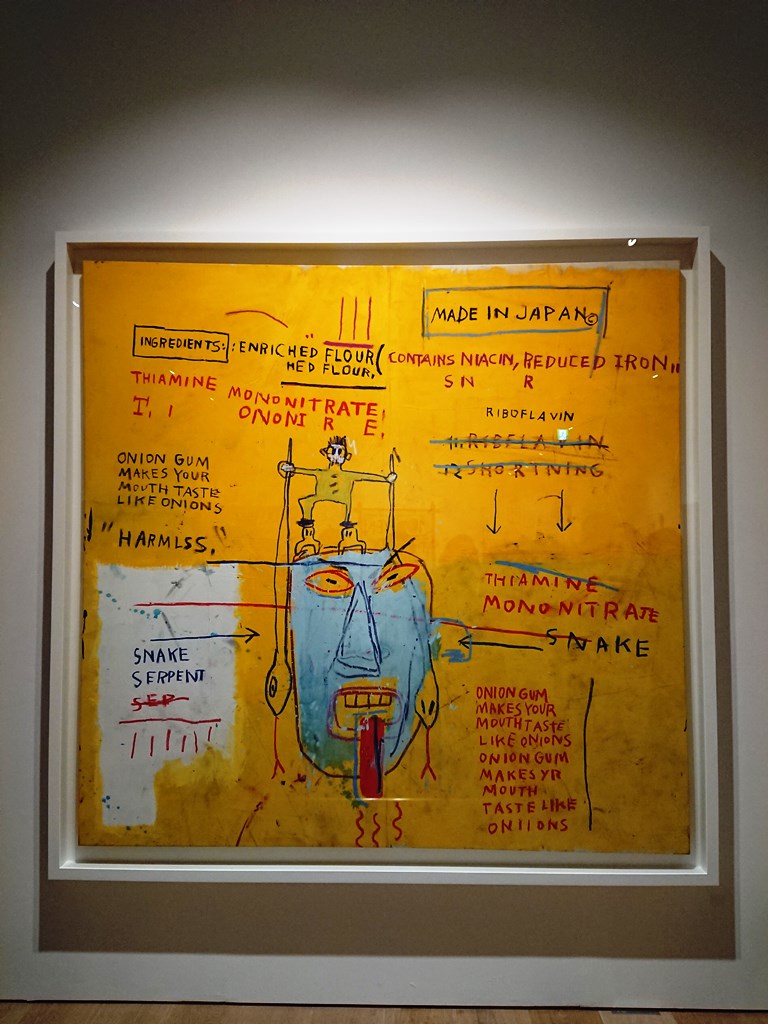

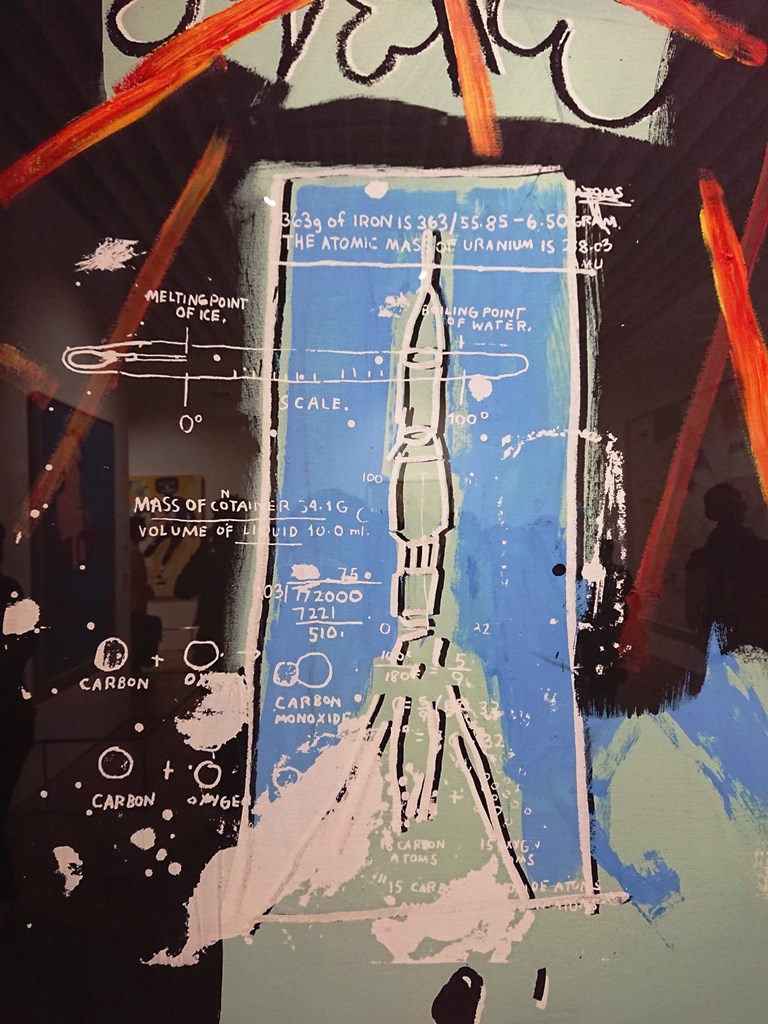

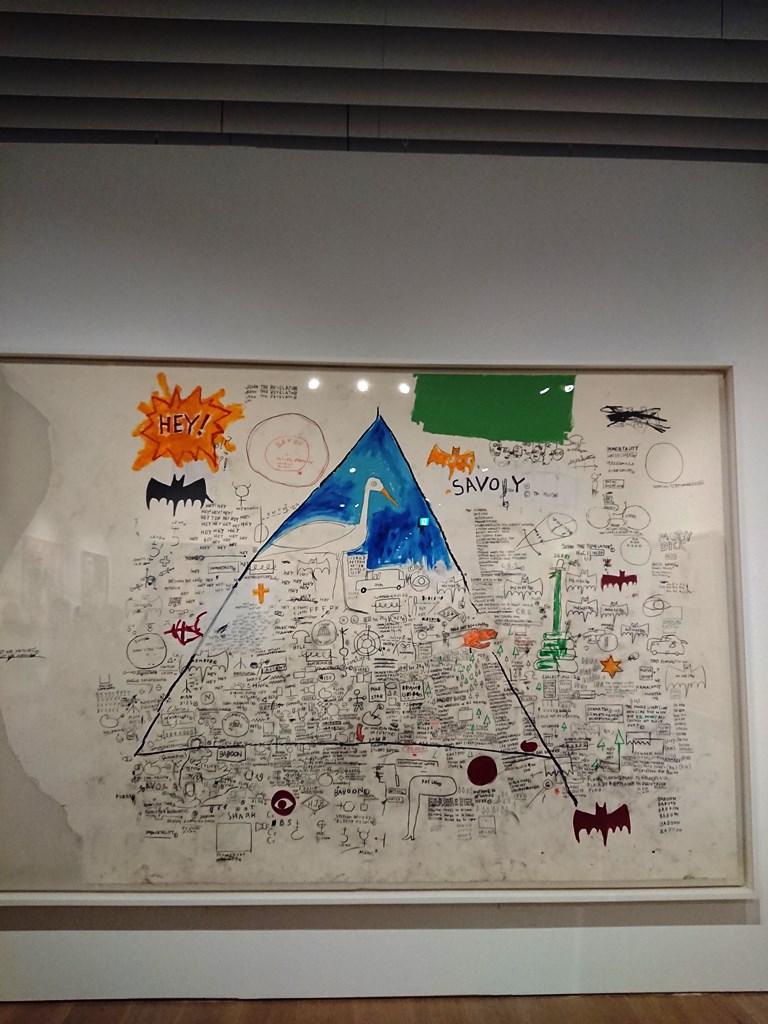

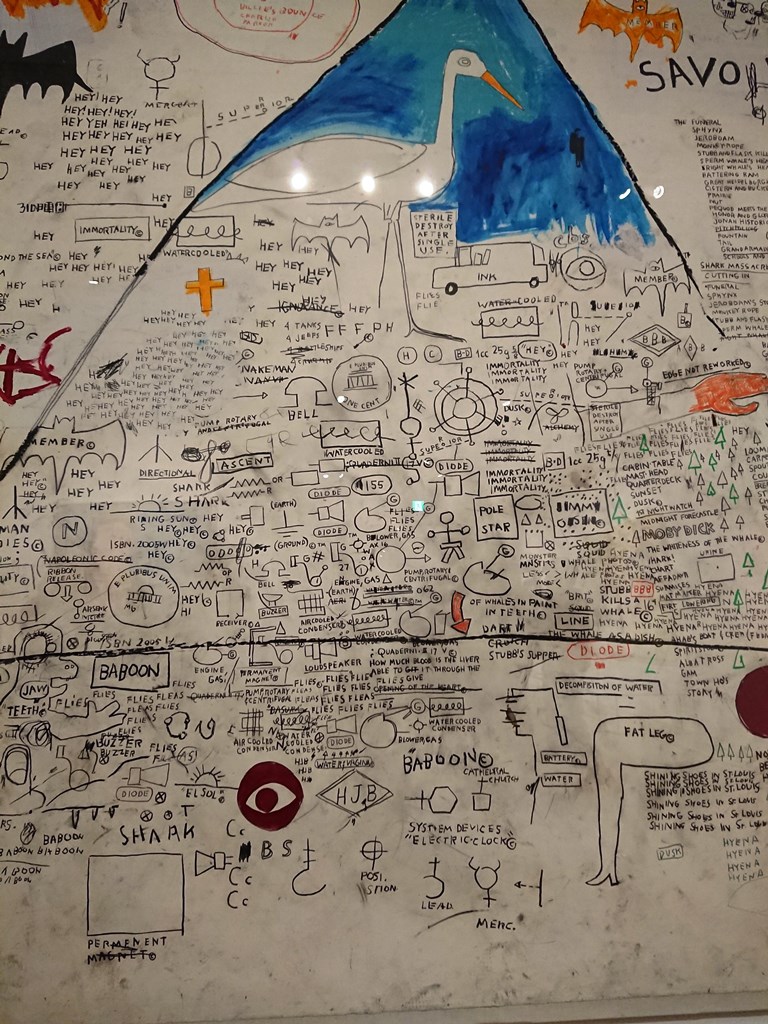

今回の展覧会は、メイド・イン・ジャパン。日本に関連するバスキアを見せてくれる。ただ、他の欧州系の芸術作品をみるのとは違い、作品リストはない。写真撮影OKな作品もけっこうある。作品のタイトルも、あってないようなもので、つまりは、館内を歩き、「出会った(目に入った)」作品の前でぼんやり味わう、そんなストリートアート感のある展覧会だった。

あ、これいいな、と思ったら、7歳の息子といろいろと話しながら、おもわず笑ってしまったりしながら、だけど、めちゃくちゃかっこいいよね、と言いあいながら、眺める。型にはまらず、お行儀良くないアート。そんな作品のシャワーを浴びる。

ZOZOの前社長がオークションで落として話題になった骸骨の絵もよかったし、個人的には、コックのような目が飛び出し、足元に目玉焼きかゆで卵があるシンプルな作品が好きだった。アンディ・ウォーホールとの共作「木」も見ごたえがあったし、とにかく、黒のシルエットだけの自画像が目を奪う。小さな自分のよこに、無数の瓶のふた。普段の生活、飲んでいるものを並べて、はい、これが俺、自画像、とでもいうかのようだった。

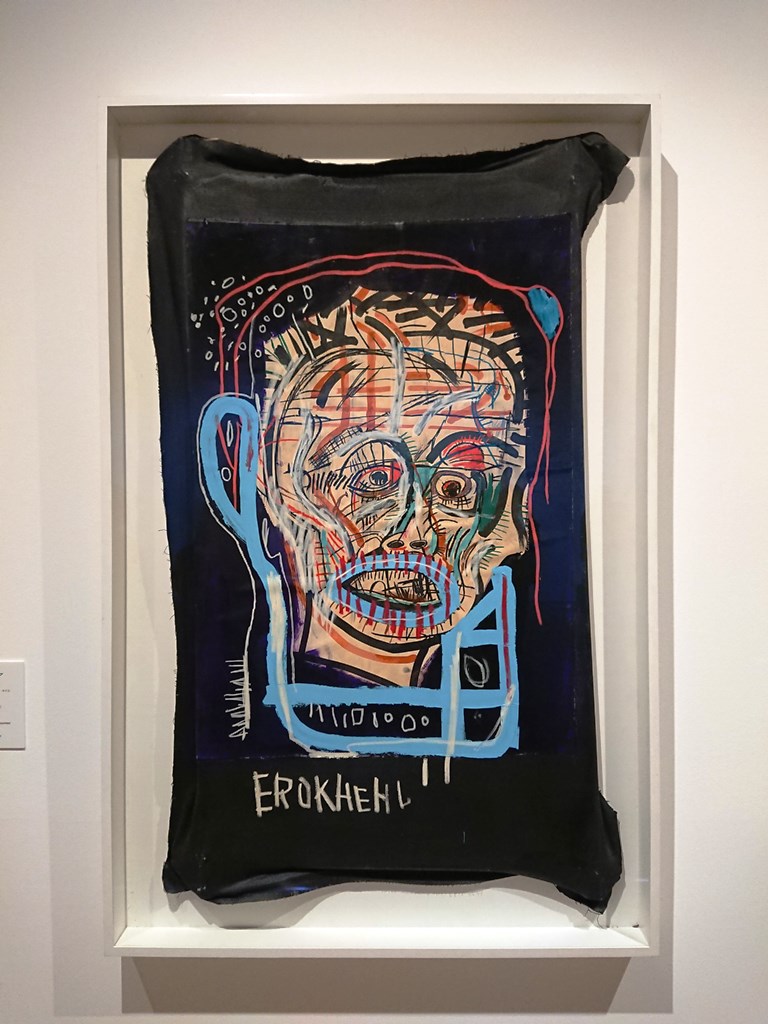

テキストに関しては、非常に残念ながら、その言葉が持つ、真の力を理解するほどの理解力がない。だから、彼が壁や扉やアメフトのヘルメットに書き込んだ字が、ダイレクトに届いてくることはない。だから余計に、ドローイング、絵の方がわかりやすい。

シンボルマークのような王冠マーク、ピースマークのようなサイン、そして、歯も花も目も耳も、彼のフィルターを通すと、人が人のようではないような不思議な感じになる。

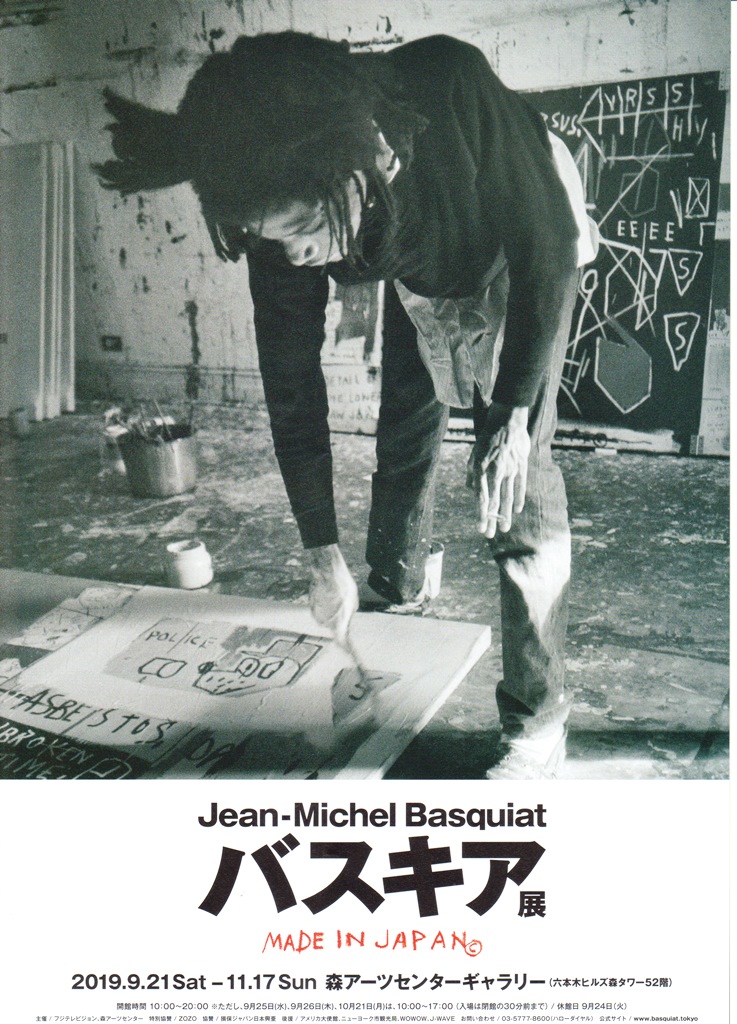

じっくりかみしめて、感嘆するという類の作品ではなく、目に飛び込んできたときの即興性、インパクト。これは、ストリートにササっと描いてきた熱量がそのまま見るものにも感じさせるためだと思う。

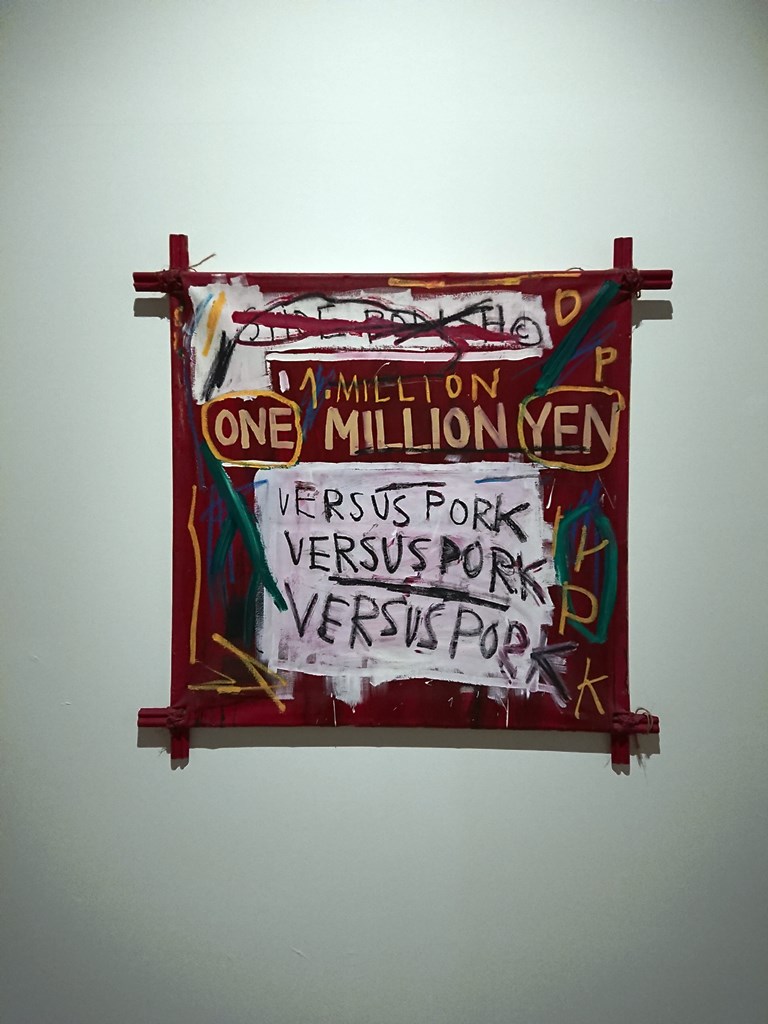

他では見れない、今回の展覧会ならでは、といえば、バスキアがバブル期真っ最中の日本に来て、残した作品の数々だろうか。それまで、アメリカの社会の中に「定着」していたものが、どんどん「日本の名前」になっていく。YENが踊る。攻めてくる。そんなイメージがあり、日本が溢れすぎだろうとおもったのだろう。そんな彼は、浮かれた日本よりも、パゴダ、お寺を多く残しているのも印象的だった。

目に飛び込んだものを、頭と心で処理して描く作品。つかみどころがなく、解釈も様々であるからこその魅力。ジャズだと人はいう。黒人ならではのリズム感を、だからたたえることもある。生まれ育ちでため込んだ、特有の鬱積があるともいう。もっといえば、こんなの、誰でも描けるというかもしれない。認められたもん、勝ちだな、とも言われるかもしれない。

描くというパフォーマンスを動画でも見せくれる。そこに出来上がった作品が、バスキアらしい、とあがめられるような時代でもある。見る人によって、いろんな評価や感想があるんだろうな、と思う一方で、「その見る人たちを選ばない」というすごさがあることにも気づく。

芸術を鑑賞する、という行為にハードルのよなものがあって、見る人を選らぶ作品ではなく、とにかくストリート、誰の目にも触れる機会があり、だからこその底辺の長さ、守備範囲の広さを思わせる。

単刀直入にいえば、好きか、嫌いか。で、私は、好きだ。

→ atelierに戻る