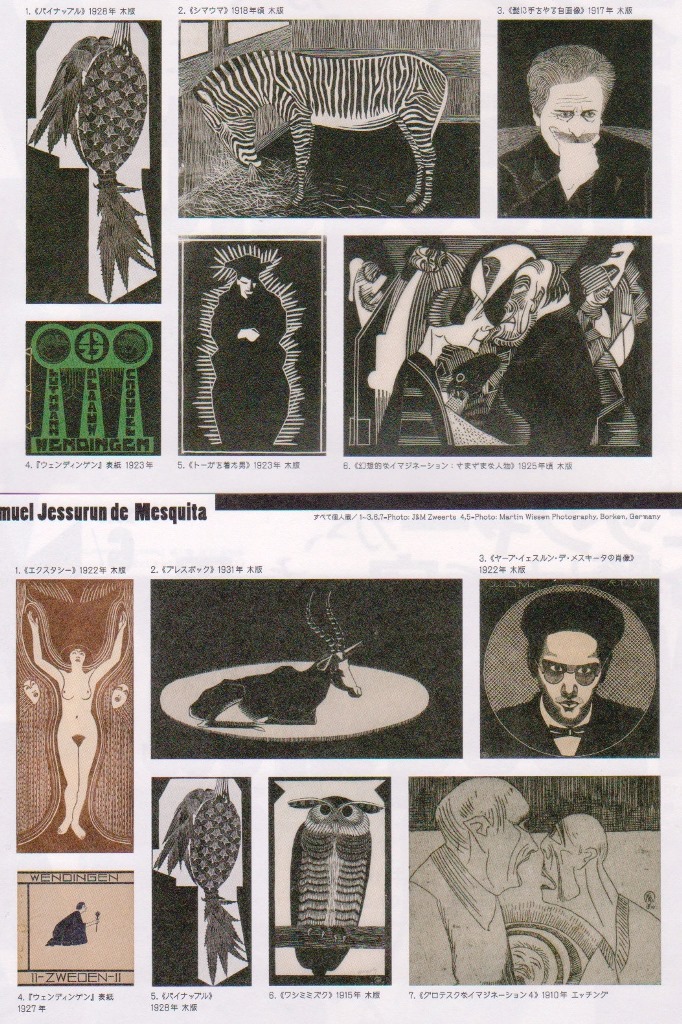

さて、展覧会。まずは自画像や肖像が並ぶ。「メメント・モリ(頭蓋骨と自画像)」は、紙に鉛筆で描いたものと、同じ構図の木版が並ぶ。ここで、版画の強さを見せつけられる。マントを着たヤープは木版だからこそできる(とても現代的な)作品だ。フライヤーでも使われた作品、「ヤープ・イェスルン・デ・メスキータの肖像」は約30cm四方の作品でありながら力がある。見る者をぐっと惹きつける。自画像・肖像がから様々な人々を扱った作品へと移る。彫刻刀の削り跡がとてもかっこよく仕上げた「トーガを着た男」、そして個人的には一番好きな「歌う女」(実際のサイズよりももっと大きく感じる)が続く。これぞ版画、構図が素晴らしく、黒(つまり彫らない箇所)をうまくつかうのは、さすがだとしか言いようのない「父」が目をひく。

フロアが変わって、自然を扱った作品群へ。ここでは動物や植物を彫っている。「ワシミミズク」は、可愛さとリアルさと、何とも言えないやわらかさを持つ。「象」「二頭の牛」「ライオン」「シマウマ」などが続く中で、「ウォーターバック」は見事だ。ほぼ、黒(彫らない)木版。これはセンスとしかいいようがない。「バッファロー」も好きな作品だ。真正面を向く「コンゴウインコ」は、目を合わせると頷きそうになる。植物では、なんといっても「パイナップル」が一番だろう。「サボテン」も個人的には好きだ。

部屋を移って、空想(ファンタジー)のドローイングの世界へ。ここまで黒と白の世界だったものが、そのテイスト中に色を持つようになる。「泣く人々」は空気感も伝えるし、「月を見上げる人」は色、構図、表情、すべてにおいて素晴らしい。明と暗でまるで二つのパラレルワールドを映しだしたかのような「稲妻を見る二人」、「三人の人物(青い顔)」は真ん中で青い。これぞアートだ、と、これまでアニメチックに捉えていた二次元の世界が、昇華するようにも思えた。「幻想的なイマジネーション:さまざまな人々」は独特の雰囲気を醸し出しているし、「人物と動物のフリーズ」は横長の作品で、部屋に飾りたいと思った。とてもアフリカ的だ。「グロテスクなイマジネーション」というシリーズは、エッチングの美を惜しむことなく見せてくれる。雑誌「ウェンディンゲン」という建築誌の表紙もなんども担当し、特に第12巻1号、自身が特集された号の表紙の「抽象化されたフクロウ」は、現代的なアイコン。

全体的に、今の時代が、メスキータに追いついた(メスキータの作品が、現代とマッチしたというより)という気がする。

(展覧会チラシ裏面より)

→ atelierに戻る