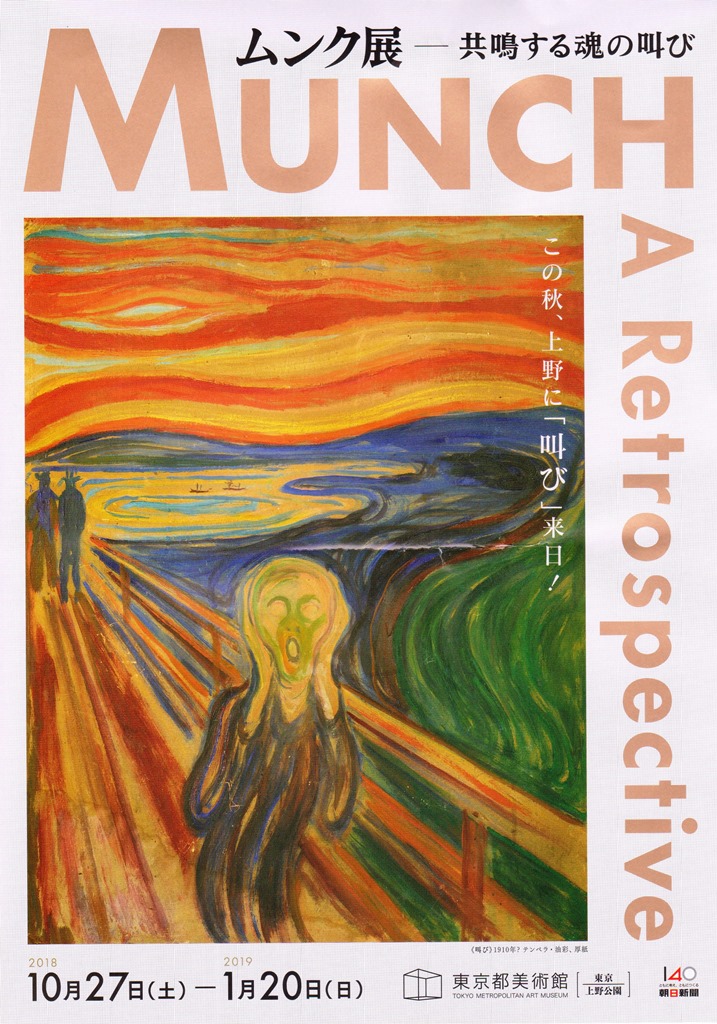

夕暮れに道を歩いていたーーー 一方には町とフィヨルドが横たわっている

私は疲れていて気分が悪かったーーー 立ちすくみフィヨルドを眺める

太陽が沈んでいくーーー 雲が赤くなったーーー 血のように

私は自然をつらぬく叫びのようなものを感じたーーー 叫びを聞いたと思った

私はこの絵を描いたーーー 雲を本当の血のように描いたーーー 色彩が叫んでいた

この絵が〈生命のフリーズ〉の《叫び》となった

このメインとも言える部屋、「魂の叫びー不安と絶望」には、『叫び』(The Screem)は、こんなにも色彩が深いのかと驚かされる。こんなにも、空が、雲が、うねり、赤く、そうか、これが血か、と感じる。横には、同じ構図で、静かに『絶望』している作品、そして、『不安』と『赤い蔦』が続く。『赤い蔦』の前でしばらく立ち止まり、強烈な力で吸い込まれる。ムンクという画家は、やはり、人を描かせるとすさまじい。

そんな今回の展覧会では、ムンクとは誰か、と題し、今でいう自撮りの先駆け、セルフポートレイトの写真と、自画像が続く。私の芸術は、自己告白だというムンクの、なんとも心臓部のような気もする。『スペイン風邪の後の自画像』はタッチ数というのがあるなら、それが少ないのにこんなにも複雑に魅せるし、『家壁の前の自画像』は、アンディ・ウォーホルのマリリンモンローのような豊かな色彩だ。また、『死と春』は淡く柔らかな絵で、『死せる母とその子』は、小さな子供が叫んでいる。インパクトがすごく、私の息子もいりぐちで渡された簡易なスケッチキットで模写していた。そして、『メランコリー』。世界の歪みが斬新で、なんともムンク的な作品だ。個人的に惹きつけられ大好きなのは『星空の下で』という作品。星をこんな風に描く作品は見たことがない。『浜辺にいる二人の女』は、一人がまるで死に神のようだ。『神秘の浜辺』は、色がとにかくきれいだ。

『叫び』と同じく、ムンクの代表作として〈生命のフリーズ=建築の装飾帯のこと〉シリーズといわれる『接吻』(3つの作品が並び、抱き合い、キスするふたりは溶け合い、一つの塊になっている)や、『吸血鬼』『マドンナ』と続く。『マドンナ』の連絡は、もう目が離せなくなるほど縛り付けられる。アダムとイブを描いたような『目の中の目』には、なぜかリンゴが見える。去りゆく女の髪が印象的な『別離』、嫉妬する男の顔が、感情が100ほどあるのに、1つも定まらない、なんとも言えない『嫉妬』、まるでカラービニールテープを縦に何枚もはったようなタッチで描く『クピドとプシュケ』、これぞムンクの世界観だと言える『灰』。色彩が、夜なのにこんなにも豊かで、人の顔がどこか死人にも思える『生命のダンス』。肖像画の続く一帯では、とにかく『フリードリヒ・ニーチェ』。哲学者の、難しい顔と、背景のカラフルさの対比がたまらない。人を描き、風景を歪める彼の、しかし底力をみせるのが『疾駆する馬』でみせる躍動感。そして、個人的に一番気に入った『太陽』に出会える。UFOがいるのではないか?と思わせる『星月夜』、珍しく動物を描きながらも、やはり人のような『犬の顔』、思わずドキッとする『狂った視覚』。

一気に駆け抜けて消化するにはインパクトが強すぎるムンクの作品群。これだけの規模でしっかりと体感できることに幸せを感じる。

▼フライヤー裏面より

→ atelierに戻る