←W.ユージン・スミス「抵抗の60年代/1枚」(展覧会ポストカードより

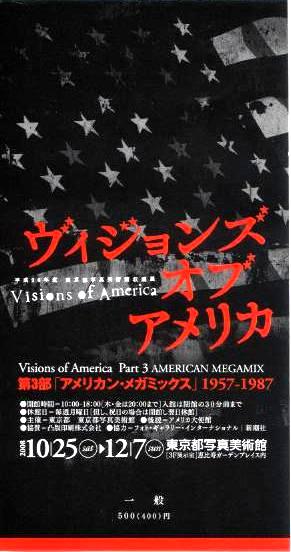

↑展覧会・入場券500円

アメリカという国を切り抜くヴィジョン。この展覧会は三部作で構成され、第三部では、ケルアックがビート世代の代表的小説『オン・ザ・ロード』を発表した1957年から、アンディーウォーホールが没した1987年までの、なんというか激しくぶつかり合って「放出」する、沸騰中のアメリカの文化を、写真を通して横断的に見せてくれる。パリで花咲いた文化がニューヨークでモダンに変貌し、ポストモダンに至るまで、「新しいもの」が世界へ広がる過程。そこにあって、アメリカ国内にあった塊のようなものを、一枚の写真から感じる。

ウィリアム・クライン、ロバート・フランク、リー・フリードランダー、北島敬三、篠山紀信、リチャード・ミズラック、奈良原一高、ユージン・スミスにエリオット・アーウィット、ウォーホール。名前を挙げればきりがないが、どの写真からも「アメリカ」が伺える。混沌として、色々で、キャデラックに厚化粧に金髪スカートで大笑いで。カラフルなモノクロ世界だった。

路上/砂漠/戦場/家/メディアという5つのおおきなくくりで作品が並ぶ。

もっとも興味深いのは「路上」だった。ニューヨークやニューオーリンズ、ロサンゼルスにアルバカーキといった都市のストリートで、ビート世代の若者やヒッピーたちの、文字通り発する熱が、現実を写し、外へ出ようとウズウズしているというか。50年代、60年代のアメリカの路上は、本当に熱かったのだと写真からも感じられる。

「砂漠」は、ケルアックの作品よろしく、都市を離れ【世界】を見ようとする人たちや、大自然の圧倒的パワーなんかを、たとえば稲光を、たとえば何もないどこまでも続く一本道を、そんなアメリカの顔を映し出す。

「戦場」は、激動の60年代を激しく映し出す。まずはヴェトナム戦争。報道写真家と呼ばれる人たちが命がけでとらえた戦場の一瞬は、それがずっと永遠にとまった一枚になるから力強い。岡村昭彦は、そんなヴェトナムをいろんな側面から映し出した。「LIFE」という雑誌も展示してあり、今でいう「DAYS

JAPAN」のように訴える一枚がある。もう一つの戦場は黒人公民権運動だろうか。カウンター・カルチャーもわすれられない。黒人と白人のお手洗いを移したエリオット・アーウィットの一枚は、静かに、そして力強い。キング牧師が人間の鎖となって練り歩く写真・・・。平和、平等、自由。そういうことを本気で勝ち得ようとした時代だったんだなぁ。

「家」は70年代に入ってからの、個人の幸福や満足を追求する時代の写真。なんというか、発した熱を外へ向け「闘う」ように生きたアメリカが、安定した?かのように、接着剤が固まって強固になるまでの、「待ち」のような。そんな中で、それぞれが、それぞれに方向性を持って「幸せ」を目指した時代とでもいうのだろうか。家族の写真やひょんな日常の写真が続き、そういう時代なのかとこれまた興味深かった。

「メディア」は、まさしく世界を席巻したアメリカの姿を見せてくれる。ウォーホールの「マリリン・モンロー」、NASAの宇宙への旅などなど。月面にささり風にあおられるでもなく制止した星条旗が印象深い。

57年から87年の30年間。アメリカという国の、沸騰から定着までが、今からみると「古かっこいい」感じが、個人的にはヒッピーな感じが、とても好きだった。うまく言えないが、「生産」している最後の時代というか、そういう油にまみれたことを外に任せて、金融に走り出した90年代までの、動いているこの国の姿が、魅力的に映るのかもしれない。あ〜、やっぱりうまく言えない、けど。