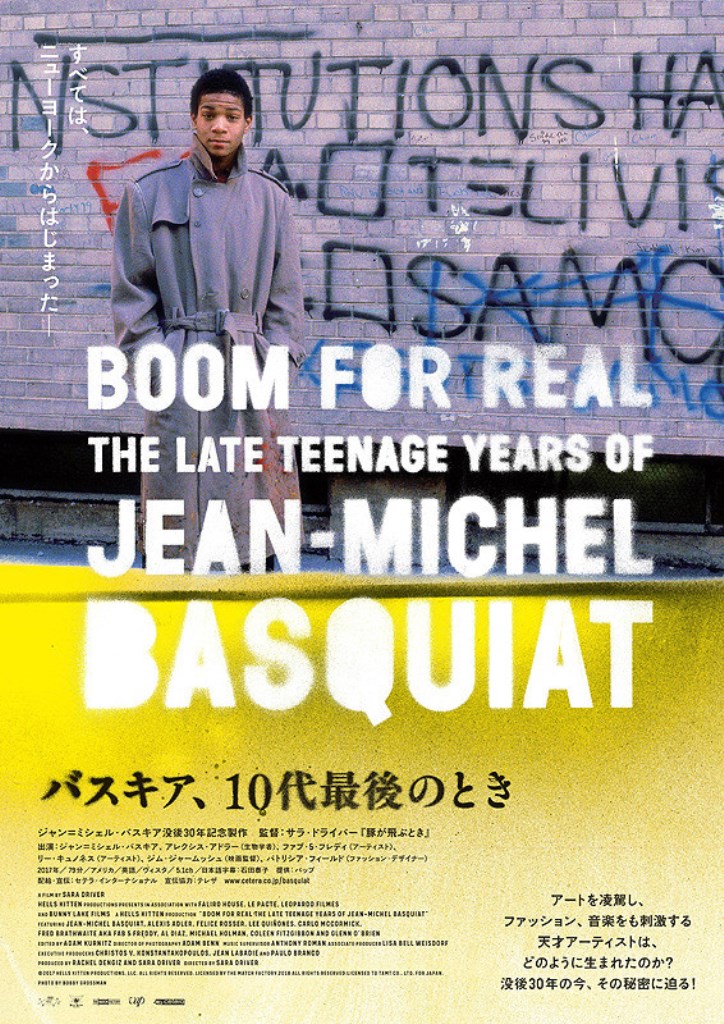

ジャン=ミシェル・バスキアは、時代を写しだした黒人アーティストである。ということはもちろん、知っていた。彼は、なによりビジュアルの人だと思っていた。その、バスキアのアートが、このドキュメンタリー映画で、とても丁寧に紡がれると、想像をはるかに超えて、圧倒的にすごい。

1978年、18歳の彼は、ニューヨークのイースト・ビレッジで路上生活をしながら、友人の家を渡り歩き、音楽とドラックとセックスにおぼれていた。当時の荒れたニューヨークには、新しい息吹があった。それは権力が用意した「アート」ではない、新時代のアート。アートなのかどうかもわからない、それらがうごめいていた。

地下鉄にペイントする。それは時間との勝負。夜中に描いて翌朝走る。つまり、「アートから見せに行く」形。映し出される映像が、ニューヨークの街が、本当に混沌としている。政治、人種問題、ヒップホップ、パンクロック、ファッション、文学、アート・シーン。一度壊れたとこから、刺激され・触発されて湧き上がるムーブメントがあった。

そんな中でのバスキア。アメリカンフットボールのヘルメットをかぶり、部屋中(居候していた)のものをボンドではり、キャンバスは街の中、特に壁となり(扉も冷蔵庫もテレビもキャンバスになる)、スプレーで描く。垂れ落ちることも気にせず、むしろ、それさえも一つの線にしながら。(ちなみに、バスキアは、髪形も本当にパンクだった)

映画は、当時のバスキアを、彼と関係の深かった人たちのインタビュー形式で浮き出す方法を取っている。同時代を生きた人たちの言葉と話。それらが、ジャンを、セイモを、バスキアにする。彼は、哲学的だった(ということ)、そして、『言葉』の人だった(ということ)を知る。

彼のスピード感、そして瞬間を切り取り、フルパッケージで表現するアート。それらを、当時のはちゃちゃなエピソードと、映し出される(一昔前の典型的NYCの)映像で心の中に入ってくる。

良い(クール/グッド)と思ったことに、あれこれ理由みたいなものを探していたら、駄目だ、ということを、強烈に彼から教わった気分だ。

ロケットが打ち上がる。(最後のシーンの)そんなメタファーに、バスキアという『人」と『言葉』と『ビジュアル』が、これでもか、という具合にしっくりくる。そして、完璧なアートになる。何を思っているか、何がしたいか、どうなり、どうなるか。とにかく、それを「やる」ことの連続性なんだよ、と大きなラジカセを抱えて、雑音(ノイズ)を持ち歩いたという彼の声が聞こえてくるようだ。

ショールームに並ぶようになったバスキアの今の「作品」より、映像のなかで、リアルに捉えられた言葉とビジュアル、音楽が、すさまじかった。とても、良質な映画だった。

→ CinemaSに戻る