「その嘘は、罪ですか?」

この作品のキャッチコピーは、実によく出来ている。過去があって現在があり、現実の今はそんな風に繋がっている。が、目の前にある現実に「手」をさしのべたい時、過去からの繋がりの「無さ」で手出しできない局面にぶち当たる。【医師免許がない】。その不足を「嘘」と(親父から盗んだ)ペンライトで補った伊野治。彼は、「神様より仏様より望まれている」僻村の医者として、休みなく働き、村人の信頼と尊敬を集めていった。

ある日、伊野が失踪し、刑事がやってきて、村は大騒動となる。それまで、伊野の素性を村人たちはほとんど知らない。ニセモノだとわかった時の村人の反応。失踪して戻らない伊野。2000万の給料を得て、住み込みで働く僻村での医療。なんというか一つの事実の前で、典型的にきれいにおさまらない展開・ストーリー性がこの映画の厚みを増している。刑事は言う、「伊野が戻ってきたとき、村人から閉め出されるのは俺たちだったりして」と。つまり、刑事が明らかにしていく伊野の本当の姿(ニセモノだという)と、実際にふれあって過ごしてきた時間を天秤にかけると、さて村人はどっちを選ぶのか。こういう台詞を織り交ぜるのが、西川美和監督の鋭い洞察感のように思う。

ストーリーは書かない。が印象深いシーンは以下の通り。

冒頭、東京の医大を卒業し、研修医としてやってきた相馬が事故に遭う。診療所に運ばれ、首を固定されているシーン。相馬の周りには村人が何人かいて、その人たちの誰もがどこかを「固定」されている。足だったり首だったり腕だったり。あのシーンを見たとき、「足りんことに慣れてしもてる」(伊野の台詞)この村の現状をよく示している。

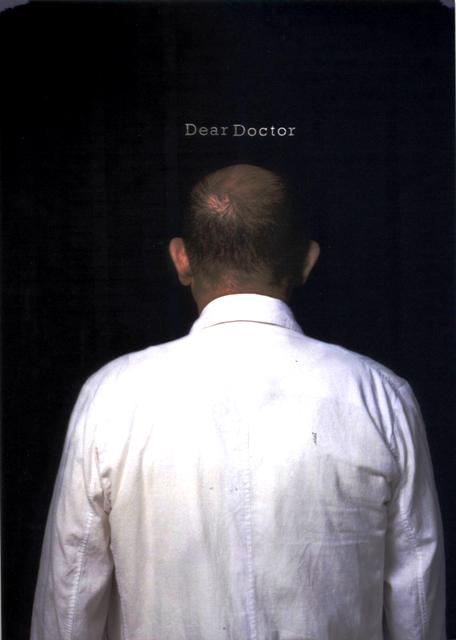

東京で医師として働く娘に迷惑をかけたくなくて、自分が重病だと言うことを必死で耐えるかづ子。ひとりきりになった家の食卓には、静かに「カセットテープ」から落語が流れている。そして、食器棚には、数多くの皿が並んでいる。背中を向けて「一緒に嘘、ついてください」という八千草薫の演技は、もう台詞とか雰囲気とか音とか色とかを超越してダイレクトに心の中に飛び込んでくる。

東京から娘が来て「他人の胃」の写真を見せる。医師である娘が気付く異変。本当の母の病状。詰め寄る娘とかわす伊野。来年まで来れない。娘の一言で、「かづ子」の命を思う。そして、カブを飛ばし、白衣を脱ぎ、それを大きく振る【さよなら】。麦わら帽子をとって、八千草薫も静かに手を振る。

東京に行こう。娘は母親の本当の胃の姿、ガンだという事実を知り、でも母には遠回しにしか言えない。この歳になって、東京の病院にはいきたくない母の本音。だけど、涙ぐむ娘の姿。「東京、いってみようかな」。母の、優しくて腹をくくった言葉。

伊野がニセモノだと知っても娘は思い出す。母が、夜中、伊野の来るのを玄関先でまっていたのを。あの、「ニセモノの印」となったペンライトで円を描きながら振るのを。

娘は言う、伊野だったら、どんな風にして母を死なせたのだろうか聞いてみたいと。

東京から来て、チャラチャラしていた相馬は伊野に「本物の医師の姿」を感じ取り、来年からこの村にくることを告げる。ニセモンだとしった時、相馬は、医師免許のあるなしで本物の医者と偽物の医者を分けていいのか悩んだはずだ。彼が、田んぼの中から必死で見付けだそうとしていたものが、その答えのような気がする。

切なく、悲しく、優しくて苦しい。ディア・ドクター。仮にそれが手紙だとして、それを書いている看護師、もしくは相馬、もしくは村人、もしくは刑事でさえも、本当は心の奥で思っているんだろうと思う、

その嘘は、罪ですか?と。

→ CinemaSに戻る